АСТРОНОМИЯ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

понедельник, 8 сентября 2025 г.

среда, 5 марта 2025 г.

Сегодня на уроке

Малые тела Солнечной системы

Астероиды

Астероиды — малые планеты, невидимые невооруженным глазом. Полагают, что общее число астероидов, движущихся в кольце между Марсом и Юпитером, от крупнейших (Церера, диаметром около 1000 км) вплоть до тел поперечником 1 км, достигает 1 млн. После открытия в 1801 г. большой четверки астероидов (Церера, Паллада, Веста, Юиона) в течение последующих 40 лет поиски новых астероидов оставались безуспешными. В 1845 г. Карл Людвиг Генке открыл пятый астероид, получивший название Астрея. Еще через полтора года, в 1847 г., Генке открывает шестой астероид, названный Гебой. В том же году американец Дж. Э. Хемд открывает Ирис и Флору. Четырнадцать астероидов за 9 лег (с 1852 по 1861 гг.) открыл немецкий художник Герман Майер Соломон Гольдшмидт.

Метеоры

Метеорные потоки

Кометы

вторник, 22 октября 2024 г.

пятница, 19 января 2024 г.

Сегодня на уроке

Общие характеристики планет. Происхождение Солнечной системы

понедельник, 11 декабря 2023 г.

Сегодня на уроке

Конфигурации планет

и Солнцем, либо за Солнцем. В таких случаях она невидима. Положение планеты между Землей и Солнцем называется нижним соединением; в нем планета находится наиболее близко к Земле. Нахождение планеты за Солнцем называется верхним соединением, причем планета

максимально удалена от Земли.

Периоды обращения планет

воскресенье, 12 ноября 2023 г.

пятница, 27 октября 2023 г.

Сегодня на уроке

1. Кульминация светил. При суточном вращении вокруг оси мира светила два раза за сутки пересекают небесный меридиан. Явление прохождения светилом небесного меридиана называется кульминацией.

Различают верхнюю и нижнюю кульминации. В верхней кульминации светило при суточном движении находится в наивысшей точке над горизонтом, ближайшей к зениту. Нижняя кульминация происходит через половину суток после верхней кульминации.

Точка пересечения суточной параллели светила с восточной частью истинного горизонта называется точкой восхода светила, а точка пересечения с западной частью истинного горизонта — точкой захода светила.

Для Солнца и Луны, имеющих заметные видимые размеры, восходом (или заходом) считается момент появления (или исчезновения) на горизонте верхней точки края диска.

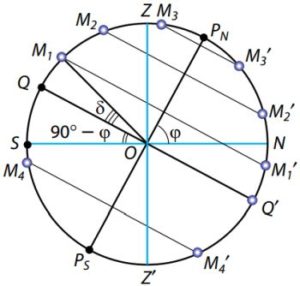

Незаходящие звёзды (рис. 17) видны в верхней (М2, М3) и нижней (М2‘, М3‘) кульминациях. У восходящих и заходящих звёзд нижняя кульминация (М1‘) проходит под горизонтом. У невосходящих звёзд обе кульминации М4 и М4‘ невидимы, т. е. происходят под горизонтом.

Найдём высоты звёзд в верхней и нижней кульминациях.

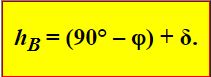

Так как кульминация светил происходит при пересечении небесного меридиана, то плоскость рисунка 17 совпадает с плоскостью небесного меридиана. Суточные пути звёзд изображаются отрезками, параллельными небесному экватору QQ’. Пусть звезда находится в верхней кульминации М1. Высота полюса мира равна географической широте φ. Как видно из рисунка, ∠ SOQ равен 90° – φ представляет собой наклон небесного экватора к плоскости горизонта. Дуга SM1 (или ∠ SOM1) — это высота светила над горизонтом. Эта дуга состоит из сумм двух дуг: SM1 = SQ + QM1. Как видно из рисунка, дуга SQ равна 90° – φ, а дуга QM1 определяется величиной склонения звезды δ. Получим формулу для определения высоты звезды в её верхней кульминации:

Формула (1)

Формула (1)

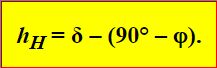

Для незаходящей звезды нижняя кульминация М2‘ измеряется дугой NM2‘ или соответствующим центральным углом (∠ NOM2‘). Указанный угол, как видно из рисунка, равен разности δ — склонения светила и величины (90° – φ) — наклона небесного экватора к плоскости горизонта. Значит, высота звезды в нижней кульминации равна:

Формула (2)

Формула (2)

Если обе кульминации незаходящей звезды находятся по одну сторону от зенита (например, М3 и М3‘), то её верхняя кульминация определяется из соотношения: hв — 180° – [(90° – j) + δ], или после упрощения:

![]() Формула (3)

Формула (3)

Соотношения (1—3) связывают географическую широту с высотой и склонением звёзд во время их кульминации. Отметим, что на рисунке 17 азимуты звёзд в верхней кульминации М1 и М2 равны 0°, а азимуты звёзд в нижней кульминации М1‘ и М2‘ равны 180°. Азимуты звезды М3 в верхней и нижней кульминациях равны 180°.

2. Определение географической широты по астрономическим наблюдениям. При составлении географических и топографических карт, прокладке дорог и магистралей, разведке залежей полезных ископаемых и в ряде других случаев необходимо знать географические координаты местности. Эту задачу можно решить с помощью астрономических наблюдений. Рассмотрим простейшие способы.

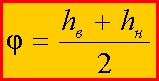

Первый способ. Определить географическую широту можно из наблюдения Полярной звезды. Если считать, что Полярная звезда указывает Северный полюс мира, то приближенно высота Полярной звезды над горизонтом даёт нам географическую широту места наблюдения. Если измерить высоту Полярной звезды в верхней и нижней кульминациях, то получим более точное значение широты места наблюдения:

Формула (4)

Это равенство получаем из равенств (2) и (3). Формула (4) пригодна для всех незаходящих звёзд, у которых верхняя и нижняя кульминации находятся по одну сторону от зенита.

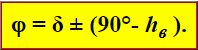

Второй способ. Определить географическую широту можно из наблюдения верхней кульминации звёзд. Из равенств (1) и (3) получим, что

Формула (5)

Формула (5)

Знак «+» ставится, если звезда кульминирует к югу от зенита, а знак «-» — при кульминации звезды к северу от зенита.

Главные выводы

Кульминация — это явление прохождения светила через небесный меридиан.Географическую широту можно определить по наблюдениям как Полярной звезды, так и верхней кульминации звёзд.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое кульминация светила?

2. Какие точки называются точками восхода и захода светила?

3. Как изменяются при суточном движении светила его высота, прямое восхождение, склонение?

4. Как приближенно определить географическую широту места, наблюдая за Полярной звездой?

5. Найдите интервал склонений звезд, которые на данной широте:

а) никогда не восходят;

б) никогда не заходят;

в) могут восходить и заходить.

6. Определите географическую широту места наблюдения, если звезда Вега проходит через точку зенита.

7. Высота Солнца в моменты верхней и нижней кульминаций соответственно равна 37° и 10°. Определите географическую широту места наблюдения, склонение Солнца и дату наблюдения.